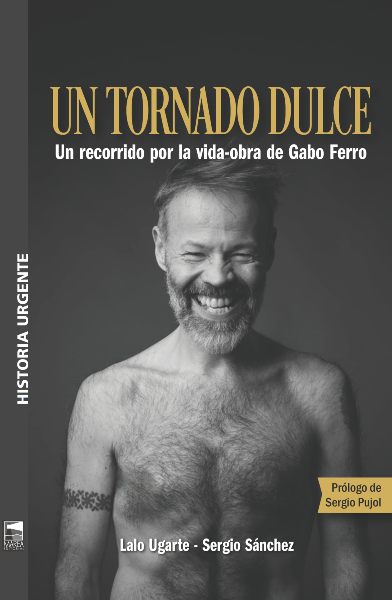

Tanto en su etapa hardcore como en su rol de cantautor visceral, Gabo Ferro hizo de la honestidad poética una bandera que siempre hizo flamear bien alto. Ya sea al frente de Porco, en la decena de discos que firmó como solista y los otros tantos que supo hacer junto a Flopa Lestani, Pablo Ramos, Luciana Jury y Sergio Ch, Gabo convirtió a la crudeza en belleza como un alquimista de las palabras.

A cuatro años de su muerte, los periodistas Lalo Ugarte y Sergio Sánchez le brindaron su merecido homenaje biográfico en Un tornado dulce. Allí decidieron recurrir a quienes conocieron a Gabo en sus distintas facetas (el músico, el historiador, el intérprete teatral) para reconstruir su vida desde sus orígenes en el barrio de Mataderos a todas las aristas que lo llevaron a ser un artista que “navegaba con parada rockera entre Antonin Artaud, el teatro de la crueldad, Juan Manuel de Rosas, los vampiros y Leonardo Favio”, como definen sus autores.

Por gentileza de Marea Editorial, publicamos el primer capítulo de Un tornado dulce, que llegará a librerías en los primeros días de agosto.

ENTRE LA BOSTA Y LA PURPURINA (1983 – 1991)

El artista del matadero

“Nací en Capital Federal en una fecha parcialmente fluctuante. Definitivamente el 6 de noviembre, pero con año mutante y a pura conveniencia”, se respondió a sí mismo Gabo en un autorreportaje publicado en 2004 en una página web inhallable. “Si hago rock me pongo del 70, hasta el 73 el cuerpo me acompaña. Si estoy con las letras es definitivamente 1968, año muy pero muy conveniente para ese campo. Si hago historia, 1965, resaltando que nací hacia fines de año”, escribió en este ejercicio literario, dando muestras de nacimientos múltiples y de bifurcaciones rizomáticas. También hay un guiño a la coquetería, claro.

Gabriel Fernando Ferro nació el 6 de noviembre de 1965 en el barrio de Mataderos. “Gabo” nacería después. Su padre, Raúl, trabajaba por la mañana en el frigorífico Lisandro de la Torre como jefe de personal y por la tarde cumplía funciones como dirigente del club Nueva Chicago. Era un hombre apacible, paciente, callado, socialista. La que hablaba era su mujer, Olga, peronista, que, pese a su carácter fuerte y su imagen omnipresente, sus afectos la llamaban Olguita. Se casaron el 26 de junio de 1952, el mismo día que murió Eva Perón. “La boda terminó medio de improviso, y en la fiesta de casamiento la mitad de la familia llorando desahuciadamente y del otro lado entregando habanos porque se había muerto la puta. Un gran quilombo”, recordaría Gabo, que atesoraba el manuscrito de esta anécdota contada por su padre.

Años más tarde, al frente de la banda Porco incluiría en su primer disco el tema “Mamá y papá”:

Mamá y Papá eran dulces fantasmas / que dejaron lugar a dos bestias garrosas; dos bestias garrosas que se empeñaban en dolerme, en dolerme. / La bestia que ocupaba el lugar de mamá era pijuda y escamosa; pero no molestaba en horas pares / La bestia que ocupaba el lugar de papá era apacible y luminosa; pero en eso consistía su bestialidad.

“Desde chico, tanto el barrio como mi familia me estimulaban mucho. Yo vivía en Mataderos, un barrio que siempre operó como frontera. No era campo, pero tampoco era ciudad. Teníamos los accesos urbanos clásicos y a la vez venían los camiones llenos de vacas y de chanchos”, recordaba en una entrevista. “Se nos había hecho imperceptible el olor de los animales y de la matanza. Esa matanza que teníamos siempre pegada, más aún, los que fuimos niños en los 70. Mi familia estuvo atravesada por toda la cuestión política de aquellos años. Desde el núcleo familiar hasta los estímulos generales del barrio”, precisa el artista, que creció en una casa dividida entre ideas peronistas y socialistas. En ese contexto, se reflejan las marcas –en el cuerpo social y en el propio– del terrorismo de Estado que ejerció la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Porque Mataderos, más allá de lo afectivo, impacta en Gabriel en aspectos centrales: la cuestión sociocultural y el ámbito sindical en vínculo con lo deportivo. “Mi casa era permanentemente visitada por cuestiones tan frívolas como ver qué jugador entraba o salía del equipo o tan comprometidas como un compañero secuestrado o desaparecido”. De chico, cuando se aburría de patear una pelota, se iba a jugar con las chicas al elástico.

Así creció Gabriel en los 70, en ese barrio que se ancla territorial, cultural y socialmente entre la ciudad y el campo, entre el olor a bosta y el rock naciente; la fábrica, la sangre, el fútbol, la revolución, la militancia y la poesía. Un territorio de frontera. A Gabriel, “Gaby”, a los cinco años los Reyes Magos le trajeron una guitarra: “Fue algo muy mágico para mí porque la vi aparecer por la mañana. Nadie me la dio. Y lo sigo viendo como un instrumento mágico”, escribe en una nota en primera persona para Clarín. “Empecé a estudiar con la profesora del barrio y como no sabía ni escribir ni leer me enseñaba con colores”.

Entonces, la música empezó a tener presencia en su vida. Y también aparecieron los vinilos que le llegaban de alguna u otra manera de parte de su hermano Raúl, diez años mayor que él. Una vez llevó al jardín de infantes, bajo el brazo, un disco de Moris que le quedaba inmenso. En esos días escuchaba en un Winco los vinilos de Almendra, Pescado Rabioso, Manal, Litto Nebbia. Una serie de obras que le abrieron un mundo nuevo y que convivían con otros sonidos: Leonardo Favio, Ginamaría Hidalgo, tangos, algo de folklore y el sonido frito de una radio AM en la cocina.

Cursó la primaria en la escuela República de Brasil. Allí descubrió algo que lo acompañaría toda su vida: los laberintos de la inteligencia, el estudio y la curiosidad en diálogo constante con el arte y la literatura. Tomaba clases de idiomas, teatro y títeres, y asistía a talleres de lectura. A los trece años, ya en la escuela secundaria, descubrió las grandes obras, los clásicos y las plumas indispensables de las letras. “En mi casa teníamos una biblioteca que estaba bien, pero era pequeña y más bien popular. Con la secundaria entró Borges, entró la música clásica del siglo xx. Yo quería todo”,recuerda el músico.

En un barrio habitado en su mayoría por familias de clase media y obrera, seguir estudiando no era para todos. El ingreso al universo de la “cultura” y las artes trazaba otra frontera más, en esa suerte de gran potrero urbanizado que era Mataderos en los años 70. Se pobló de los que debían hacer “la changa para sobrevivir” y de los que caían en la reproducción acrítica de clase. Gabo ahí también fue diferente. “Era como una especie de traidor y había códigos que no entendía, era ajeno, estaba pero a la vez estaba en otro lado. Y eso se empezaba a advertir en actitudes, en los discos que escuchaba, las bibliotecas que empezaban a crecer, en las charlas”.

“Fui al jardín. Tuve problemas. A la escuela primaria doble escolaridad. Tuve problemas y después venía el secundario. No tuve ningún problema, creo. No tengo el más ínfimo recuerdo de esos años”, escribió en el autorreportaje.

La casa de la familia en Eugenio Garzón y Pola, en el barrio de Mataderos, era la típica casa familiar de clase media de esa época. Se accedía a un pasillo y desde ahí se ingresaba a un comedor; de lado, la cocina y una habitación con una escalera caracol difícil de escalar. Ese fue el territorio del anclaje cultural de sus comienzos y la vinculación con la lectura. Dando vueltas por la casa, había una perrita. Y una tortuga. En la planta alta, Gabo daba clases de inglés, en otra habitación que también hizo las veces de sala de ensayo, con una puerta-ventana que abría hacia una gran terraza que miraba a la calle Garzón. Allí se pasaban noches de joven inspiración: improvisación, composición, diversión y descubrimiento. Nacían los 80, era el ocaso de la dictadura y el comienzo de la promesa de la democracia. La primavera alfonsinista. Gabo vivió muchas vidas en esa casa. Quiso vivir en otros lugares; en ocasiones lo hizo, pero no del todo. Siempre volvía a la casa de Garzón.

La metamorfosis

“Con Gabriel nos hicimos amigos en 1981. Era un chico gordito y tímido, no era el Gabo que vino después, el que sería otra cosa. Alguien más flaco, más profundo, más histriónico. Con Gabriel fuimos íntimos, a Gabo lo empezaría a ver menos”, relata Juan Carlos David, contrabajista de jazz y docente de inglés. Un primo de Gabriel los presentó en el colegio a finales de los 70. David habla de un cambio, una metamorfosis, que dio cuenta por un lado de su despertar y definición sexual en la adolescencia y, por otro, de su vínculo con el arte vernáculo, en el campo de la música, la poesía y fundamentalmente el teatro. Este cambio, esta liberación, se daría a fines de los 80; un Gabo Ferro de unos 25 años.

Al principio de esa década, David vivía en Liniers. Con dieciséis años, se juntaron para armar una banda de rock, con todo lo que eso significaba en el contexto represivo de una dictadura que ingresaba en la etapa de debilitamiento y que tendría en la guerra de Malvinas su último infructuoso intento por perpetuarse. Era común la persecución policial, la averiguación de antecedentes, que revisaran los estuches de los instrumentos buscando algún objeto incriminatorio o una excusa para meter miedo. “Era una banda del colegio, con Gabriel en guitarra y voz; Claudio ‘Lana’ Navarro en batería; y yo en bajo. No teníamos ni nombre”, recuerda David, unos cuarenta años después de aquel momento, y sostiene que las letras de Gabo ya eran»sorprendentes » y «con un potencial enorme”. La banda no logró trascendencia ni consiguió demasiado ruedo; solo un puñado de ensayos y algunas presentaciones hogareñas y en fiestas. Sin embargo, este trío improvisado fue la primera experiencia musical de Gabo Ferro.

A fines de 1984, Juan Carlos David se juntó a tocar con un tecladista y guitarrista del barrio: Claudio Lafalce. Entre 1979 y 1982, con su banda Bitor, Lafalce formaba parte de una camada de jóvenes músicos de una escena efervescente que emergía de manera caótica y productiva en los colegios secundarios Hipólito Yrigoyen y el Instituto Luis A. Huergo –“El Huergo”– del barrio de Flores. Eran, principalmente, tres bandas las que tocaban siempre juntas, que intercambiaban integrantes y formaciones. Que crecían en medio de los últimos estertores de la represión.

“No conocí la democracia en el secundario. Somos todos del 64, 65. El otro día encontré una libretita de mi banda Bitor donde escribía cosas, allá por 1980. Nuestra generación fue más del ‘Si ya estás en la azotea, saltá’, que del ‘Es mejor el pelo libre que la libertad con fijador’, porque eso es de la generación anterior. La nuestra era una generación más del vuelo literario y pos-Malvinas, con la aparición de Los Twist, Virus, que proponían una cosa más alegre. La conciencia pasaba por otro lugar, por poder escaparse con la cabeza y encontrar los caminos de la fuga”, afirma Lafalce.

Además de Bitor y Analogía –la banda de Sergio Marchi–, estaba Sempiterno, que era la banda liderada por Roberto “Palo” Pandolfo, y Post Emerum. De allí, de ese cruce de intereses adolescentes, de nuevos consumos y modas, nacería La Banda de Don Cornelio, que debutaría a fines de 1984 con el nombre Don Cornelio y la Zona. Con la producción de Andrés Calamaro, editaron en 1987 su primer disco, Don Cornelio y La Zona, con éxitos como “Ella vendrá” o “Tazas de té chino”. Ese mismo año fueron elegidos como la banda revelación.

En paralelo al ascenso y al éxito fugaz y prematuro de la banda de Palo Pandolfo en la escena musical porteña, Claudio Lafalce y Juan Carlos David arman una banda llamada N. Gabo Ferro, que conocería a Palo Pandolfo años después; aún era solo Gabriel o Gaby. Se había comprado una guitarra eléctrica e iba a los ensayos “como amigo”, hasta que finalmente lo suman como cantante. Lana Navarro le dejaría la batería al “Oso” Vitelli.

En lo musical y escénico, N estaba totalmente influenciada por las bandas mainstream de la época, como Tears for Fears y Duran Duran. Usaban pantalones anchos de tiro alto, cinturones con hebillas inmensas, camisas de raso con colores estridentes, peinados extravagantes con fijador y maquillaje. Según Juan Carlos David, el único que estaba a la altura en cuanto a lo musical era Lafalce. “Creo que nos aguantaba a Gabo y a mí porque éramos amigos”, recuerda. Por su lado, Lafalce sostiene que a la banda lo que le faltó fue un productor. “Fuimos demasiado ambiciosos y todavía no nos daba para aspirar a sonar como queríamos”.

A fines de 1986, grabaron un demo. Esa fue la primera experiencia de Gabo en un estudio de grabación. En el material rescatado e inédito, su voz se escucha menos aguda, menos propia y original. Hay algo de copia en su modulación, de búsqueda, cierta prolijidad pop que no se volvería a escuchar en su obra. Era una voz cómoda, agradable. Solo en algún momento se percibe tibiamente su característico registro agudo. Tenía 21 años. Hacía poco había salido del Servicio Militar Obligatorio, que tuvo que cumplir como granadero y que padeció profundamente. Podríamos arriesgar que el hit de N –o lo poco que sobrevivió al tiempo y al olvido– es En este lugar,7 una canción compuesta y escrita por Lafalce para “que la cante Gabo”. Entre ellos ya había nacido, en la segunda mitad de la década de 1980, una amistad y una dupla compositiva que tendría sus idas y vueltas hasta 2009.

En este lugar nadie entiende a nadie / Hay un transa, un Dios, alguien muere de hambre / En tu cuerpo hay dos o tres personas / Desesperación, todos te presionan / Son demasiados para huir por una carretera sin fin. / Como si el amor pudiera negociarse / Como si el dolor no fuera a transformarte / Tu fusil o dos son tan miserables / Como una canción cantada para nadie.

Otra de las particularidades de N era la pasión por la lectura, un hábito que compartían sus integrantes. Era común que se encontrasen a leer, a debatir sobre libros y autores, y a escribir letras de canciones y poesías sobre un cuaderno de actas. El lugar de ensayo, creación y escritura era la casa de la familia Ferro. En 1986, Gabriel viajó a Mar del Plata y leyó un grafiti en una pared que rezaba “After Gardel”. Le llamó la atención el uso del término en inglés y la marca de la temporalidad, ese después del mito del zorzal criollo acompañando y dándole sentido a la disonante y apacible letra N. A la vuelta del viaje a la costa propuso cambiar el nombre de la banda: “N-After Gardel”. El nuevo nombre fue bien recibido. La banda duró unos tres años hasta que se disolvió a fines de 1987.

En 1988 seguían los encuentros de los amigos compositores en la terraza. La idea era componer, crear, divertirse. La dupla Lafalce y Ferro grababa lo que componían en cassettes. Eran juegos vocales, cercanos a la lírica. Alguna canción con múltiples instrumentos. Silencios, lectura de poesía, formas sin forma, grabadas en cassettes que sobreviven al tiempo con tapas impresas en color y con letras tipeadas en máquina de escribir. En alguna de esas tapas, sobre figuras abstractas, se lee “GARBO”. Sí, con R.

En esos días, Claudio Lafalce también tocaba con la cantante Mariana Melero, que tenía la costumbre adolescente de renombrar de una manera particular a sus amigos. “Por ejemplo, a Marcela le decía ‘Marsa’, a un Federico, ‘Fedo’”, recuerda Lafalce, que lleva esa práctica a los ensayos y “boludeando” comienzan a llamarlo “Gabo”. Pero Gabo no se acuerda de ese bautismo.

En la década del 90, un lugar cobra valor. En Lomas del Mirador, en el oeste del Conurbano bonaerense, la casa de Claudio “Lana” Navarro se convierte en espacio de experimentación y desborde. Funcionó como estudio de grabación y sala de ensayo. En los papeles, Lana Studio estuvo en pie desde 1995 hasta 2005, pero cobró vida mucho antes. Lana podía salir a recibir a los visitantes montado en zapatos de taco alto y con una boa de plumas al cuello. Fue un lugar de fiesta y descontrol con las mieles del 1 a 1. “Entre tanto mi amiga Lana se monta ella misma, y con ella Lana Studios en su casa de Lomas de Mirador con un bar en la entrada misma, caracoles del Brasil colgando del techo, una docena de sombreros y plumas sobre las manos, una botella de como medio metro de whisky sostenida por un aparato que la hamacaba”, detalla Gabo en el autorreportaje de 2004.

Gabo se había inscripto en el profesorado de inglés, pero lo abandonó al poco tiempo. Sin embargo, las clases de inglés serán su fuente de ingresos hasta que, varios años después, logre vivir de la música y de sus proyectos artísticos. También en esa época ingresó a la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, pero la dejó inconclusa en el tercer año de cursada, aunque se nutrió de lecturas, conocimiento y autores.

Era ese momento en que Gabo abandonaba los estudios de Psicología para descubrir el teatro. Para descubrirse: “Ahí, en el residuo de aquello que los relatos hegemónicos oscurecieron, hay que buscar […]. También, en sus estudios tempranos de Psicología, esos mismos que abandonó casi en el último tramo para seguir a Batato Barea y a Alejandro Urdapilleta en noches eternas donde el under aún era una fiesta”.

En Talcahuano y Sarmiento, es donde se cruzan Gabo Ferro y Claudio Lafalce, quienes durante el último año y medio se habían distanciado sin causa aparente. El que salía de una casa de música, en aquella esquina, era un Gabo diferente, más delgado y de pelo largo y lacio. Gabo frecuentaba la llamada escena under de los 80 que se desplegaba en bares, pubs y espacios culturales.

En la primavera democrática comenzaría en materia teatral y performática uno de los capítulos más relevantes de la nueva escena argentina, que se expande aproximadamente entre 1985 y 1994. El desenfado y la irreverencia de esos años se condensan en figuras como Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, el Clú del Claun, Vivi Tellas, Fernando Noy, Los Macocos y Fabio “Mosquito” Sancineto, entre otros. Una etapa de experimentación, disrupción y consolidación. De tribus urbanas, de destape. Teatro underground, off, alternativo, que encuentra su efervescencia en espacios como el Parakultural, Cemento y el Centro Cultural Ricardo Rojas.

Sus amigos de la época aseguran que Gabo tomaba clases de teatro con Batato Barea y Alejandro Urdapilleta. Mejor dicho, aseguran que él decía que había hecho teatro con ellos o que había participado de las experiencias performáticas que se desarrollaban, por ejemplo, en el Rojas. Su potente presencia escénica y las experiencias extremas y poéticas que llevaría adelante a principio de los 90 darían cuenta de la influencia del under porteño. La formación artística de Gabo Ferro es un gran misterio, por lo menos en dos aspectos: en cuanto al canto lírico y a lo teatral. Como suele decirse, la mitad de la biblioteca afirma que tuvo formación actoral y la lírica, la otra mitad asegura que era un autodidacta y un artista intuitivo, y que siempre cantó así. También afirman que era una suerte de artista renacentista que podía navegar en diversas artes con naturalidad, dado que había nacido para eso: para ser artista.

Gonzalo “Gonchi” Palencia, amigo y eventual baterista de Gabo Ferro, asegura que “por lo menos a principios de los 90 Gabo iba con un grabador a todas partes y registraba las clases, los encuentros performáticos que se llevaban adelante”. ¿Esa sería su forma de aprender?

Silvio Fariña, pareja de Gabo en aquel entonces, recuerda: “Él quería hacer una película, un corto con Batato Barea. Un día lo llevó a Mataderos y Batato, con una boa, plumas y zapatos de tacos, se tiraba arriba de un auto y recitaba poemas entre chatarras. No sé dónde quedó ese video, sería el año 89 o 90”.

En una entrevista que le hizo Mariana Enríquez dijo: “Yo iba a ver a los Redondos, a los Triciclos Clos, pero lo que me llenaba el alma era ir a ver a Batato, Urdapilleta y Tortonese. Yo lo veía entrar a Batato en el Rojas con su pelo y sus medias y me quedaba duro. No podía hablar. Les pedí grabarlos una vez y me dejaron registrar los ensayos de Alfonsina y el mal, en el 88. Empecé a entender lo que significaba exponer con la sangre. Sobre todo, con Alejandro Urdapilleta. Una vez Batato necesitaba para una puesta un chico que se desnudara y yo le pedí por favor una audición. Me miró bien y me dijo que no. Él se dio cuenta de que era demasiado pendejo”.

Aparece una palabra clave que será recurrente en gran parte de su obra y que le preocupaba artística e intelectualmente: “sangre”. Pero los llamados 80, que en nuestro país nacen en la transición democrática, no fueron solo diversión y purpurina. El VIH-SIDA se propagó en el mundo en esa época. Su aparición generaba temor, desconcierto e incertidumbre, sobre todo por la escasa información que había en ese momento.

Gabo, quien dijo varias veces que su generación se había acostumbrado más a encontrarse en sanatorios, hospitales y velorios que en fiestas, dirá años después: “Soy de la generación que comenzó a encarnar el deseo en tiempos donde el VIH-SIDA empezaba a derramarse seriamente en nuestro país. ¿Si beso me contagio?, nos preguntábamos mientras algunos de nosotros ya iban cayendo. ¿Y si acaricio también? ¿La pileta de natación? ¿El mate? ¿¡El beso!? Y al Eros se le montó de prepo un Thanatos poderoso armando una pelea insólita para una cabecita adolescente. […]. Solo pensar que a una persona que empieza a desear, a acariciar, a amar hoy se le nuble un beso por ignorancia me entristece jodidamente. A mí, esa melancolía no se me fue más. Sabemos que uno de los peores crímenes es que te amenacen el goce y el amor, y más aún cuando se los está descubriendo”.

La indagación sobre la sangre desde la categoría de “lo monstruoso” tenía para él un interés que podía explicarse por su pertenencia a una generación que había tenido su despertar sexual en los años 80, en plena expansión del VIH-SIDA. Esto lo desarrolla desde el campo del ensayo histórico en su libro Barbarie y Civilización,11 que es la adaptación de su tesis de maestría en Investigación Histórica, donde explora la sangre, los monstruos y la figura del vampiro en el imaginario colectivo durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Con apenas treinta años, Batato Barea murió el 6 de diciembre de 1991, víctima del VIH-SIDA. Seedy González Paz, un artista multidisciplinario que lleva más de tres décadas custodiando piezas de la cultura under de los 80 y en particular los archivos personales y las pertenencias que se mantuvieron intactas en la casa de Batato Barea, responde sintéticamente que “en los registros Gabo no está. Salvo que haya usado un seudónimo”. ¿Pero para qué cambiarse el nombre? Imposible. Nadie lo conocía aún. Gabo no participó en ningún curso que ameritara inscripción. El especialista y crítico teatral Jorge Dubatti, autor de Batato Barea y el nuevo teatro argentino (1995) –y quien fue editor y promotor del libro Vagones transportan humo (2000), de Alejandro Urdapilleta–, nunca escuchó ni tiene registro alguno de la participación de Gabo Ferro en aquella escena. Años después, Gabo contaría reiteradas veces que Alejandro Urdapilleta le dijo: “Rajá del rock y ponete a actuar”.

En las puestas escénicas de los shows de Porco y las lecturas con Verbonautas, se refleja la influencia del under de los 80. Su histrionismo, su sarcasmo, la ironía, ese desfile escatológico que quebraba el arte desde la explosión y la sorpresa tuvo como condición de producción la escena irreverente y contracultural de los 80.

Gabo tomó clases de teatro en el Rojas, pero en la década siguiente. En 1993/1994, con Mosquito Sancineto, y unos años después, con Rubén Szuchmacher. “Fue mi alumno de improvisación en el Rojas, todavía no era el Gabo reconocido”, comenta Sancineto. “Iniciaba sus recitales con una banda que tenía. Hablábamos mucho de historia, porque ya era profesor”, continúa uno de los referentes teatrales del segundo Parakultural. “Lo recuerdo como alumno, tenía cabello corto que luego dejaría crecer, estaba en plena elaboración, de quien sería después. Era bello. Disfrutaba de las clases. Buen compañero, muy inteligente. Amaba al underground”, responde Sancineto. El director teatral Rubén Szuchmacher recuerda que tuvo a Gabo como alumno aproximadamente en 1995. Juntos llevarían adelante varias puestas escénicas años después.