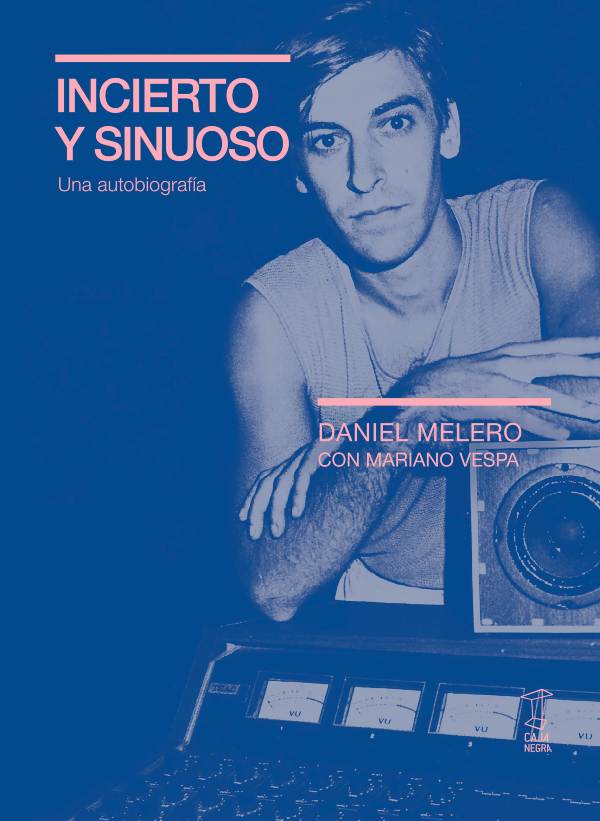

Una autobiografía de Daniel Melero era algo más que necesario. De su juventud en Flores y el descubrimiento de la música experimental y los discos de Yellow Magic Orchestra y Tangerine Dream, a su rol como pionero la electrónica local y referente de la vanguardia musical, todo está plasmado en Incierto y sinuoso, que llega a las librerías esta semana. El nacimiento de la escena electropop local con Los Encargados, su rol clave en las carreras de Soda Stereo y Babasónicos y el impulso que le dio a la generación alternativa con su sello Catálogo Incierto, todo está plasmado en un recorrido en el que se aglutinan los nombres de Gustavo Cerati, Omar Chabán, Vivi Tellas, Pat Pietrafesa, Diego Tuñón, Juana Molina o Carca, entre otros.

Junto al periodista y gestor cultural Mariano Vespa, Daniel Melero dio forma a un recorrido biográfico descrito como “la conjunción de muchas voces, algunos fantasmas, y archivos y fotos que no existen en internet, que se proponen narrar una vida y una obra sostenida por los deseos y caprichos de una ética de la acción”. Por gentileza de Editorial Caja Negra, reproducimos el capítulo “La forma del deseo”, que podés leer a continuación.

Compro mi primera máquina de ritmos en una galería de Flores. No es mi primer instrumento. Por mis manos ya pasaron guitarras criollas y eléctricas, un sintetizador y una consola. Magnetizado por aquel concierto de Montes Mahatma y el Evening Star de Fripp y Eno también consigo dos grabadoras. Las primeras veces que intento hacer los ecos estiro tanto la cinta que se rompe. Los aparatos, descubro, estaban haciendo fuerza: no sabía que uno debía tirar y el otro ceder. El paso de la cinta no debe ser el reglamentario o habitual: tiene que correr por otros lugares. Pero me tengo que dar cuenta solo. Mi búsqueda es intuitiva. Empírica.

Un día, por ejemplo, escucho a Eno decir que modifica sus Revox. Otro día me siento a charlar con el padre de la novia de un amigo. El tipo tiene una radio alámbrica en Villa Gesell y yo, que tengo desde hace poco los dos grabadores de cuatro canales a cinta, la consola y los Revox, le pregunto cómo ensamblarlos. Me hace un dibujo inteligible, pero se acerca mucho al descubrimiento. Ya tengo aquello que la gente llama frippertronics.

Trabajo en la soledad de mi habitación. Si bien no descarto mi vida anterior, mi mañana extraña ha abierto un campo de posibilidades ilimitadas. En lugar de acumular conocimientos, ahora tengo la experiencia y me siento ligeramente más disfuncional. No puedo tener conversaciones con la gente. Leo los libros del psiquiatra canadiense Eric Berne y hago terapia transaccional: un método que consiste en curarse primero y analizarse después. Un procedimiento inusual que, en el medio de un brete existencial, ofrece una solución que no pasa por la idea de investigar la naturaleza de tu verdadero yo. Creo que es mejor no abrir esa olla. Prefiero no estar al tanto. Si no encontrás el vacío, es malo. Por lo tanto: malo o vacío. El psicoanálisis es como el dólar o la estabilidad del gobierno: exige una evaluación al día.

Mi cambio, por otro lado, parece generacional. Pregunto entre los amigos y, en sincronía, otros han atravesado experiencias similares. En dos meses me dan algo así como el alta y, poco a poco, le empiezo a mostrar los primeros resultados de mis investigaciones musicales a mis redes de afinidad. Se empieza a correr la bola de que hay un loco que está haciendo estas cosas.

En ese contexto no existía un circuito, ni siquiera underground, ni de formación, mucho menos de sonidos experimentales. Un día, llegando a la casa de un amigo que vive en el Hogar Obrero de la calle Jonte, siento olor a porro desde afuera. Toco timbre y me atiende un tipo delicadísimo.

-Con ese aroma, encantado de conocerte –le digo.

Es Hugo Foigelman. Adentro están todos desparramados al tun tun, entre volutas de marihuana. Se escucha de fondo que alguien canta una oda a esa traza olfativa: “Vamos vamos chica-chico, a quemar otro porrito. Vamos vamos los viejitos, circulando esos porritos”.

Mi amigo dejó el colegio y en su casa se puede hacer cualquier cosa. Por ahí anda dando vueltas su primo, un pibe de unos 7 años con una mirada capaz de absorber toda la información en un solo paneo. Es un mutante. Me produce tanta impresión que, unos años después, voy a distinguirlo entre el público de nuestros shows. Se llama Diego Tuñón.

Foigelman, por su lado, es una especie de Sakamoto: un concertista de piano y clarinetista capaz de entender la vanguardia. Es el primer tipo al que le muestro 77 de los Talking Heads y lo comprende cabalmente.

–Esta gente sabe mucho de música –me dice–. Y de la contemporánea.

Hace incluso un desmontaje de ese trabajo y me transmite una serie de datos que utilizo a la hora de sentarme a componer. Si bien conservo mi dogma de no-músico, nunca consideré no rodearme de buenos músicos. Por supuesto, músicos con determinadas cualidades: capaces de apreciar la vaguedad y otorgarles nuevas funcionalidades a mis desvíos. Foigelman arrastra toda una formación, pero tiene la edad justa (unos 17 o 18 años) y está listo para otra cosa. Compramos discos juntos, viene a casa y nos hacemos amigos. Se convierte en un muy buen programador de secuencias y, sin un objetivo demasiado claro, comenzamos a grabar algunas cosas.

Una noche, en una peluquería cerca de la estación de Vicente López, me corta el pelo un muchacho que se llama Eduardo Galimany: además de juntarse a tocar con nosotros, Eduardo estudia para rendir su examen como peluquero. Mientras intenta dejarme el pelo en un estilo Aladdin Sane, su maestro supervisa la performance. Es un tipo verborrágico y muy divertido que, ya entonces, apodan Geniol: un mimo que cruzaré más adelante en shows de Sumo y en distintas intervenciones artísticas en el Café Einstein.

Mi casa es un polo de atracción, una guarida de forajidos. Un verdadero caldo de cultivo, en más de un sentido. Campeones de la noche, ensayamos arriba de una pizzería, con un calor insoportable. La avant garde en cuero. Somos grillos: a mayor temperatura, más distorsión.

Ocasionalmente vienen otros camaradas. Algunos terminan haciendo música, otros solo quieren usar mis aparatos. En una de esas tardes, Foigelman me presenta a Ulises Butrón. En 1980, armamos David Vincent, un dúo destinado a no perdurar. Nos llevamos bien, pero hay problemas de polleras y tenemos nuestras diferencias musicales: Butrón oye mucho King Crimson y Genesis, él es muy académico y yo soy exactamente lo contrario. Un buen día aparece Luis Bonatto –un gran amigo de Butrón– y alquilan una casa en Mataderos donde nos juntamos a hacer música todos los días. A veces llego, agarro uno de los teclados y pregunto:

–¿Cuál es el La?

Llegado un punto, Butrón me apaga el amplificador porque dice que le da miedo lo que hago. A esa altura, ya me entiendo mucho mejor con Bonatto: yo, sobre todo, estoy buscando cómplices. Contesto todos los avisos del Expreso Imaginario. Si piden un saxofonista, llamo igual y miento: digo cualquier cosa y me informo mucho. Así, a través de un aviso en el Expreso, aparece Richard Coleman:

Busco tecladista equipado que se cope en hacer algo tipo techno (Ultravox!, Bowie, etc.) Llamame que mejor es hablarlo. TE: 70-3557

Publicar ese aviso fue, para Richard, tirar una botella al mar. Tenemos una relación telefónica de varios meses. Vivimos en puntas opuestas de la ciudad y yo tengo poco tiempo porque debo cuidar a mi madre. Poco después se forma una especie de circuito entre Flores y Núñez, donde vive él, y, de algún modo, es el embrión de las primeras bandas de Richard, Siam y Metrópoli. Con Siam voy por primera vez a un estudio profesional, en 1980, a grabar un demo con Butrón y Richard. El único procesador del estudio es el Harmonizer, yo tengo grabadores y le digo al técnico, “quiero un sonido así asá” y el técnico dice “le ponemos Harmonizer”. Después, para el bajo, le digo “quiero esto” y sigue: “le pongo Harmonizer”. “¿Por qué siempre Harmonizer?”, le digo. “Porque es lo único que hay”.

Sobre una de las paredes de Paraíso Records, veo el primer afiche de Los Violadores con su show en Le Chevalet, un restaurante de comida francesa que queda donde la calle Ecuador cambia de nombre, detrás del Hospital Alemán. Hay un cocinero y pintor francés llamado Boto Jordán que, en la trasnoche de ese lugar formal y paquete, pone una luz especial, agarra un micrófono de radio antiguo y empieza a decir delirios. El lugar es pequeño y está prácticamente vacío: es el germen casi microscópico de una escena. El público del punk se divide entre los que hacen pogo y sienten la música de modo más físico y aquellos que, en la parte de atrás, se visten con pilotines largos y miran todo de una manera más intelectual o existencial.

Yo nunca hago pogo.

En Le Chevalet hay una batería y se forman bandas espontáneamente. Una noche, Andrés Calamaro se convierte en el baterista de un grupo comandado por el Cuino Scornik. Por ahí también anda Pipo Cipolatti. Si bien nunca ensayaron, tienen un nombre como La Patrulla Fantasma y se sostienen en el limbo de las ideas: los grupos conceptuales que nunca tocan.

Estoy entre el público durante el célebre y caótico recital de Los Violadores en el auditorio de la Universidad de Belgrano. Vuelan sillas y la policía hace su razzia. Unos meses más tarde, los vuelvo a ver sobre el escenario del Teatro del Centro. Es 2 de abril de 1982. No es un día cualquiera: el ejército argentino acaba de ocupar las Islas Malvinas y, aunque no lo advierte, mi mamá tiene un infarto en su cama. Un barco hundió a mi madre, pienso.

Con mi madre internada y mi papá acompañando su convalecencia en el hospital, me quedo a cuidar la casa de mis padres. Al día siguiente, mientras miro la diatriba de Leopoldo Galtieri en el televisor, escribo la letra de “Trátame suavemente” sobre una hoja rasgada del diario La Prensa: con marcador azul y letras muy grandes, entre las noticias de la guerra de Malvinas. Me intrigan por demás los discursos de los militares, sus yeites retóricos, incluso el modo en que modulan la voz. En medio de la borrachera de Galtieri y su uniforme, entreveo un componente homosensible reprimido, algo que en la composición se une a una declaración hacia una novia de barrio. Mientras los milicos reparten stickers que dicen “El silencio es salud”, toda mi mente fumona se conjuga en esa cumbre romántica: 4950 todavía no tenía una música y, por cierto, tampoco tenía una banda. Uso la voz de Galtieri loopeada en algunos recitales en vivo de Los Encargados, también en 1982, cuando repite “Fuego contra nosotros”, un efecto que in praesentia produce escozor. Una sensación enfermiza.

Si bien tocamos y nos vemos muy seguido, aún no tenemos un concepto definido y Foigelman acaba de ser reclutado para la colimba. Se forman dos grupos efímeros, Los muñones y Graffiti, donde toco por primera vez en vivo, en el Auditorio Buenos Aires, en la calle Florida 681. Antes de que lo envíen a Río Santiago, nos deja dos cosas. Por un lado, su reemplazo: Mario Siperman. Uno de los tantos curiosos (como el cantante de Los Pillos, por ejemplo) que lleva un buen tiempo espiando nuestros ensayos. Por otra parte, Foigelman nos deja el nombre y el concepto visual de la banda. Hugo cae al ensayo con una revista de Clarín donde aparece una nota que habla de “Los encargados” y está ilustrada con tres tipos de mameluco. En un relámpago, ha visto todo: el nombre, la estética, el concepto. Desecho el nombre que tenía entre manos (Gusano Momificado) y abrazo mi mameluco verde militar: ya es habitual que compre mi ropa en Ombú, la marca de uniformes de trabajo, e incluso más tarde, cuando pase a comprar en Azteca, la gente creerá que soy millonario.

Una tarde, en la disquería de Claudio Kleiman, ocurre un episodio propio de una historieta. Mientras merodeo entre las bateas, me pongo a escuchar la conversación entre Kleiman y su socio: hablan de los hijos de unos millonarios que viajan a Europa, compran los últimos discos e instrumentos y arman una banda llamada Los Encargados. Llegado ese punto, apoyo mi disco en la pila y les digo: “Yo soy uno de los miembros de Los Encargados: vivo en Flores, compré mis instrumentos acá y jamás puse un pie arriba de un avión”. Ellos se muestran disgustados, pero todo lo que digo es la más pura verdad. Jamás viajé más allá de Mar del Plata, tanto mi caja de ritmos como las cuerdas de mi guitarra las compré en esa misma galería y encontré mi primer sintetizador en el local de Promúsica de Harrods.

El rumor ya corre por el subsuelo del circuito. Incluso, antes de llegar al Festival B.A. Rock y comprobarlo físicamente, puedo advertir la reacción de la gente frente a Los Encargados. Si bien todo el tiempo circula información referida a los cambios tecnológicos, también existe una resistencia. No solo de parte del rock & roll más ortodoxo, sino también de mucha gente joven atrapada en la telaraña del peor rock sinfónico. Para colmo, mientras todos están preocupados por los discos conceptuales y las grandes estructuras, yo pienso en canciones. Un concepto que, además de punk, es muy pop. Pienso en Los Gatos. En ese sentido, los sesenta y los ochenta tienen muchos puntos en común. Sobre todo alrededor de la forma de dirigirse al público: la experimentación está puesta al servicio de la música pop. Los Encargados, según declaro en las notas de prensa, hacen música cibernética: simulan ser máquinas, pero son ejecutadas. Aún no existe el midi.

La idea de tocar con máquinas no es un dogma. En nuestro primer inédito, incluso, consideramos que toque la batería Sergio Gramática, baterista de Los Violadores. Pero no tengo manera de grabarlo bien en mi casa y tampoco cuento con el presupuesto necesario para hacerlo en un estudio, por lo que me inclino por las máquinas. Es una cuestión de recursos, aunque inmediatamente me gusta y lo incorporo como concepto para nuestros primeros shows. Al principio incluso parece disruptivo: todos esperan ver una batería montada.

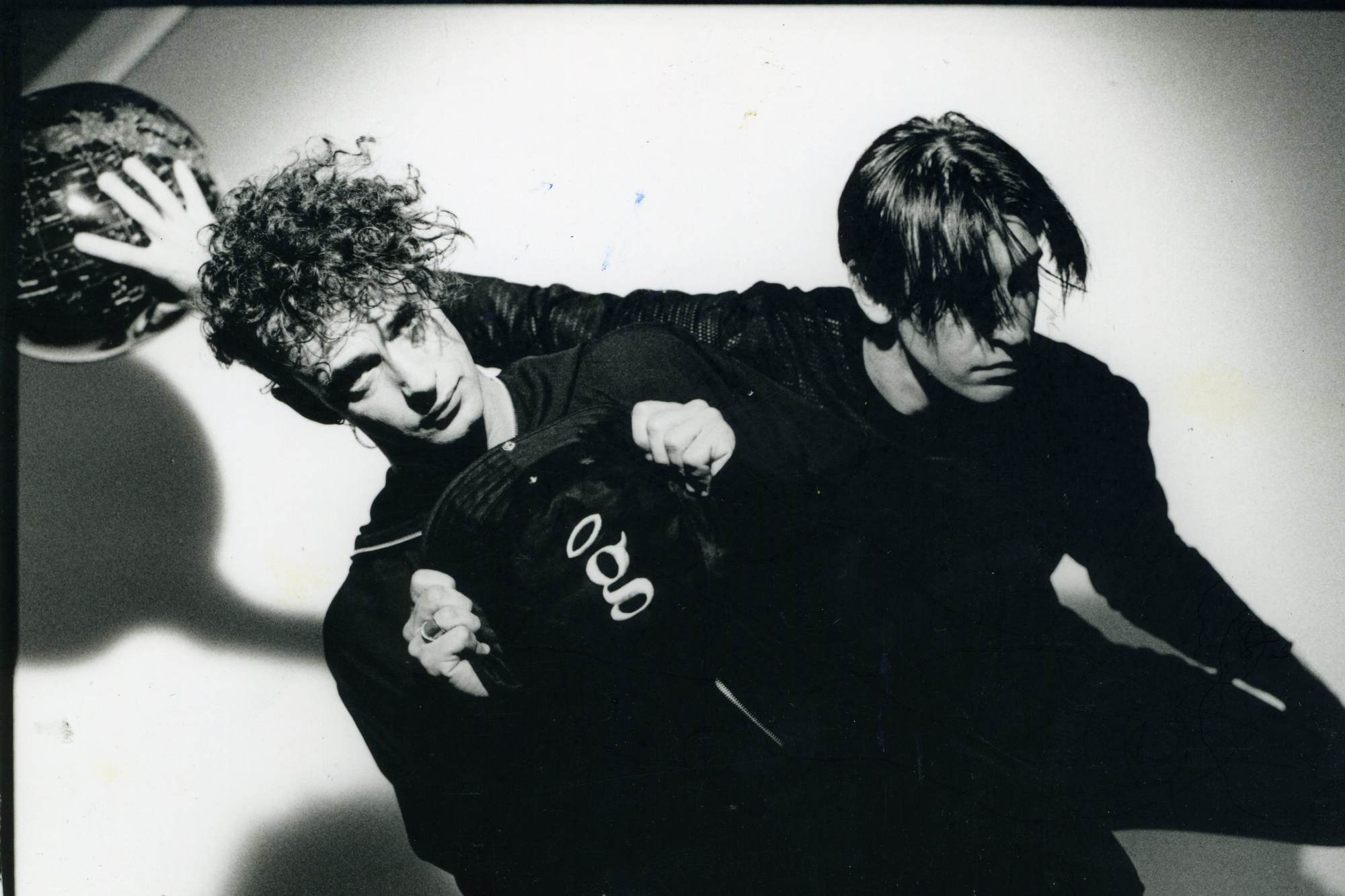

Es octubre del 1982. Foigelman ya regresó de la colimba, pero está muy trastornado. Aunque viene todos los días a la sala y hasta graba, decide que no quiere tocar en vivo. La formación para el concierto se estabiliza en una especie de trío: Bonatto, Siperman y yo sobre una mesa repleta de teclados. No tenemos mánager, por lo que autogestionamos la mayoría de las situaciones. Para presentarnos en sociedad, decidimos que la primera foto de prensa la tome Andy Cherniavsky y muestre a Los Encargados desnudos. Es un error. Como es comprensible, nadie las quiere publicar: todavía están los militares en el poder.

Bunker, el bar de Belgrano, es una especie de casona antigua. Aunque tiene un jardín desde el que pueden verse los shows, no es más grande que una habitación. El ambiente, por lo demás, es perfecto. Durante ese ciclo de cuatro conciertos, nos vienen a ver Los Violadores, un Fidel Nadal con cresta, Federico Klemm, Carlos Cutaia y Carucha (Flavio de Los Casanovas) y hasta el propio Luca Prodan.

El primo del dueño del bar es Caito Rodríguez, la mano derecha del empresario musical Daniel Grinbank. Evidentemente la banda le gusta, opera a nuestro favor y nos incorporamos como el número más chico de la agencia de Grinbank. Firmamos un contrato y, de la noche a la mañana, recibimos la propuesta desopilante de sumarnos a la grilla del cuarto Festival B.A. Rock.

En la previa, Gloria Guerrero me entrevista para la revista Humor junto a Ricardo Iorio (de V8), Patricia Sosa y Oscar Mediavilla (de La Torre) y la gente de Gigoló. Tenemos un pequeño debate con Iorio alrededor de lo que significa la tradición y la identidad musical. En un momento digo: “Quiero apartarme del mundo del rock. Quisiera que tuviéramos más identidad. No me interesa pertenecer a ningún movimiento […] Sería bueno que la gente perdiera algunos temores y algunos prejuicios. Pero fundamentalmente hago lo que hago porque me encanta”.

Conocemos al dedillo los antecedentes de Devo y Virus en los grandes festivales hippies. “De cualquier manera nos van a rechazar, así que vamos con todo”, digo. Con el dinero de aquellos primeros shows, uno de los miembros del grupo Caviar Arte (que, por otra parte, está enamorado de Mario Siperman y lo trata como a un emperador romano) nos confecciona los mamelucos blancos y, como maniobra de prensa, cargamos una balanza de vendedor callejero.

Llegamos a las canchas de rugby del club Obras Sanitarias por la mañana. Alrededor del mediodía ya está tocando Pedro Conde, un muchacho que es algo así como el epítome de lo que hay que decir. Tal como se puede ver en la película de Héctor Olivera, la imagen del B.A Rock es el policía amigo de los hippies, el público de Riff y Piero tirando flores. Ese es el rock que se muestra.

Pedro Conde termina su actuación y llega nuestro turno. Subimos al escenario y, antes de tocar una sola nota, nos empiezan a tirar con los restos del almuerzo. Arrancamos a tocar “Necesidad” y me pegan con tanta fruta que no entiendo cómo mi teclado, liviano e inestable, no se cae al piso. Es un caos, pero no nos amedrentamos. Yo trato de cantar y mis pedales Morley, que son como zapatones de Frankenstein, ya están completamente cubiertos de naranjas. Pendulo, pero no caigo.

Terminamos de hacer el tema y los organizadores del Festival, los propios muchachos de la revista Pelo, nos sugieren abortar el show. Tomo del suelo una lata de paté que nos arrojaron y bajamos del escenario. Bonatto, advierto, tiene un corte en el arco superciliar producido por una moneda. El disgusto que le provocamos al público ha sido mayúsculo: nadie tira su almuerzo y su dinero así nomás. Tocar con máquinas es la actitud más rockera que podemos tener, es moverse por los rieles de lo inaudito.

A través de los años, me voy a cruzar con montones de personas que me dicen “yo estuve en B.A. Rock y a mí me gustaban”. Es mentira. Yo no vi a nadie a quien le gustara y, por otro lado, tampoco se puede decir que hayamos podido tocar algo organizado. En el mejor caso, quizás fue una cacofonía fabulosa.

Roberto Pettinatto escribe en Expreso Imaginario que nuestra participación es irrelevante y no percibe la profundidad histórica. Nadie se acuerda, por ejemplo, que el grupo revelación de aquella edición del B.A Rock es La Torre: una auténtica vergüenza para el público y, sobre todo, para el periodismo.

La revista Pelo, por el contrario, inmediatamente se interesa. Como no tenemos mánager, en una oportunidad visito la redacción para llevar una foto de Los Encargados o una gacetilla. Tampoco hay presupuesto para dos vestuarios, de modo que voy lookeado full time: un saco Dior blanco con florcitas celestes, desgastado y posiblemente roto, zapatillas chinas y un pantalón medio babucha. Una base de maquillaje. Melero encargado (AM) Todo muy moderno. En la redacción se produce cierto revuelo. Si bien eran unos rocanroleros bastante reaccionarios, también es muy cierto que se aprecia la diferencia. Daniel Ripoll, el director, sale de su despacho. Hablamos de lo que por entonces se decía “telemática” –la transmisión de datos a distancia– y, espontáneamente, me convoca a una entrevista junto a Gustavo Cerati y Pil Trafa, que se concreta en 1985.

Capitalizamos cada uno de los naranjazos y, sin pensarlo, nos empezamos a instalar. El reconocimiento de Ripoll es uno de los primeros puentes con una generación anterior. El otro espaldarazo, aún más importante, es el de Carlos Cutaia.5 Carlos aparece durante el segundo 5. Con un espíritu formativo alrededor del tango y de la experimentación artística multidisciplinar –sobre todo en el Instituto Di Tella–, Carlos Cutaia, desde los teclados, traslada un sustrato de elegancia a Pescado Rabioso y a La Máquina de Hacer Pájaros, tal vez los proyectos más destellantes de Luis Alberto Spinetta y Charly García, respectivamente. 55Los Encargados en el fatídico B.A. Rock: Luis Bonatto, Daniel Melero, Mario Siperman (AM) show de Los Encargados y, poco tiempo después, me propone que trabajemos juntos. Pasa por alto que no sé tocar ni una nota, pero le explico mis limitaciones y surge la idea de producir un disco nuevo. Yo lo admiro profundamente: es muy fuerte verlo ahí, tocando conmigo. De hecho, siempre lo monitoreo y le pregunto cosas sobre Pescado Rabioso. “¡Ay, alumno Daniel!”, se burla. “¿Cómo creés que toco los pedales de bajo en ‘Iniciado del alba’?”

Cuando un artista de renombre te convoca, pienso, es porque siente una vibración hacia un cambio, algo difícil en la industria, que suele manejarse con gestos premeditados. Considero que el buen rock imprime nuevas acepciones. Y a la vez, intenciones ocultas desperdigadas en múltiples capas de sentido. La apuesta de Carlos también es política: confía en un pibe que ni siquiera tiene un disco editado. Hacía poco había terminado una producción con el baterista Oscar Moro y, paradójicamente, tiene la fantasía de hacer algo solo con máquinas, con otros requerimientos técnicos.

El proceso es larguísimo: Carlos trae ideas de acordes, y el estudio es de jingles, repleto de sintetizadores viejos. Yo le sugiero escuchar a Devo y Kraftwerk. El disco se llama Orquesta, en homenaje a Yellow Magic Orchestra. Cuando lo terminamos y Cutaia lleva el material a la compañía, le dicen que es ineditable (de hecho, se publica recién dos años más tarde en un sello subsidiario: Raviol Record). Esa frustración se suma a todos los problemas que atravieso con Necesidad, el malogrado primer disco de Los Encargados. “Trátame suavemente” es parte de su repertorio y tanto Lalo Mir como Tom Lupo llegan a pasar “Necesidad”, aquel tema con el que abrimos –y cerramos– nuestro accidentado show en el B.A. Rock, en sus programas de radio. La compañía quiere editar el disco prácticamente como lo grabé en mi casa y a mí, que ya empiezo a producir la música de otras bandas, me parece un gesto demasiado informal. Quiero presupuesto para entrar a un estudio de grabación y registrar el álbum en esos términos. La verdad es que no termino de entender cómo funciona la dinámica del sello y no tengo flexibilidad para adaptarme. Solo queremos grabar y experimentar. Probamos con covers de “The Long and Winding Road” y “I Am the Walrus” de Los Beatles. También hago versiones solistas de “La balsa” y de “Yo en mi casa”, con una pose distinta: reverencial, en el caso de Los Gatos, y un tanto irónica para la canción de Los Náufragos. Grabaciones caseras y casuales, parte de mi acervo periférico.

El segundo disco de Los Encargados, también inédito, se llama Creo que estamos bailando. Lo germinamos en 1984 y, durante su producción, pasan unos catorce músicos por la banda. De algún modo, Necesidad no sale a la luz por decisión y Creo que estamos bailando por frustración. El marco estaba dado para que editásemos ese material, pero no es nuestro anhelo último. ¿Será que dar el siguiente paso es una decisión mía o el posicionamiento nos empuja a eso? Prefiero desaparecer de los medios, no entrar en un sistema de trabajo de mutua 5758 contribución: solo quiero jugar con instrumentos. Es todo un ejercicio darme cuenta de que el éxito no está en ese tren que parece perderse. Como sea, nunca me interesó que esas producciones se publicaran, en todo caso que alguien lo haga post mortem. Un posible testamento, pienso, debería ser minimalista e inconcluso, como aquel de Mishima: “La vida es breve, pero yo deseo vivir para siempre”.

El concepto del segundo disco es más sólido que nuestra estabilidad como grupo humano. Llegado un punto, Bonatto se aleja y durante un período Los Encargados solo somos Siperman y yo. Pasan brevemente Richard Coleman, Camilo Iezzi –integrante de Los Twist–, y sucede algo muy curioso: una banda llamada Los Móviles se separa, pero sus tres integrantes –Alejandro Fiori, Sergio Mejías y Jorge Haro– acceden a tocar conmigo. Busco bandas interesantes y llego a ellos por medio de Zeta Bosio. Voy a verlos a su sala de ensayo, son potentes, pero les sugiero que ensayen con otro tipo de instrumentos, no solo de rock. Después, Siperman pasa definitivamente a los Cadillacs, Haro se va y vuelve a ingresar Foigelman. Durante un intento de innovación que, más allá de los resultados, termina siendo una sesión histórica, el tanguero Rubén Juárez pasa por el estudio y graba con nosotros “Algo que cambie” y “Andando en la luz fría”, quizás la segunda canción con bandoneón en el rock argentino después de “Laura va” de Almendra.

Más allá de nuestra inestabilidad, alrededor del fracaso de ese segundo disco hay una pequeña estafa. Mi padre, sin mi consentimiento, pero con la mejor voluntad, invierte unos veinte mil dólares que nunca recupera. Muchos años después, cuando me encuentre produciendo discos en Moebio, me van a regalar el máster y de ahí voy a extraer los tres temas que agrego a la versión en CD de Silencio: “Sinfonía estúpida”, “Caminando limpio bajo la lluvia” y “Andando en la luz fría”, una decisión que a veces me reprocho porque considero que esas canciones extemporáneas ensucian el álbum. Sin embargo, a veces noto algunas conexiones en las letras de esas canciones perdidas y las de Silencio. “Sinfonía…” dialoga con “Orbitando” por contraste o matiz; mientras que en una hay pérdida, en la otra hay anhelo. “Orbitando” muestra que el mundo gira y vos no estás con tu amada. (No me alejo ni me acerco/ Todo suspendido, modulado/ Te escucho hablar para que respire, si vives). “Sinfonía” transmite la sensación de pelearse con una amada y ver que el mundo igual persiste, algo que me sucede una noche: salgo del edificio de ella, suena desde una ventana una canción de Pimpinela, tomo un taxi, lo mismo, llego a casa, prendo el televisor y aparece la misma canción. (Contemplé tu silueta furtiva en la recámara/ y continué mi trayectoria./ No he vuelto a saber de ti./ En las radios aún suena sinfonía estúpida/ invadiendo por mi mente).